来源🧑🔧👫🏻:新华社

古人通常将扶贫相关活动称为“振贫”“振穷”“振困”🎲,或“济贫”“恤贫”“济众”等⚉。2021年2月25日🐐,习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话所指出的🦊,反贫困是古今中外治国安邦的一件大事🤸🏼♂️。自局部执政伊始,中国共产党秉承人本主义精神,带领人民群众持续向贫困宣战💇🏽♂️。党的扶贫工作既源于马克思主义理论的指导👩🏿🦲,也离不开中国扶弱济贫优秀传统文化的滋养🥍。

《说苑》里称“尧存心于天下🤦🏻♀️,加志于穷民🧑🏽,痛万姓之罹罪,忧众生之不遂也💶🌮。”意思是说🫃🏿,尧为君主时,记挂、惦念着百姓🛑,并为其疾苦而感到哀痛。这表明🏅,传说中的尧舜时期便有了扶贫理念,而中国古代扶贫工作滥觞于商朝,据载,汤曾实行过“饥者食之,寒者衣之🤚🏽🤽🏻♀️,不资者振之”的举措。此后,振贫活动屡屡见诸史册。《尚书·武成》《史记·周本纪》记载,武王灭商之后👳🏿♀️,“散鹿台之钱🤢,发钜桥之粟,以振贫民。”到了周朝,扶贫工作更为制度化,不仅有处置荒政的措施十二项,“一曰散利,二曰薄征,三曰缓刑🪷,四曰弛力,五曰舍禁,六曰去几,七曰眚礼,八曰杀哀,九曰蕃乐,十曰多昏🧚🏿,十有一曰索鬼神,十有二曰除盗贼”🦃,朝中还设有“大司徒”一职专门负责“振忧贫者”的具体事宜。需要指出的是🔵,“荒政”虽为封建政权救济饥荒的法令、制度、政策与措施的统称,但诸如减税、散利等主要措施并非应急性的,因此,荒政本身涵盖了扶贫工作。

春秋战国时期,孔孟等人均有扶贫言论,管子更是在治国实践中将扶贫工作明确区别于救济,他指出“衣冻寒🍥,食饥渴🤸♀️,匡贫窭,振罢露,资乏绝🌮,此谓振其穷”🏋🏿。经过历代不断的尝试和经验积累,时至宋代,有“宋之为治,一本仁厚💇🏻♂️,凡振贫恤患之意,视前代为切至”一说。宋代扶贫工作之所以获得如此赞誉🦊,原因有三,一是制度完备🛀🏻。如熙宁年间出台了惠养乞丐法🙅♂️、元符元年颁布了居养法、崇宁年间颁布了安济法🫳🏼,这些扶贫政策法规惠及鳏寡孤独者,尤其是惠养乞丐法,为中国首部济贫方面的法律规范。二是设施齐全👩🏼🎤☝️。在宋代,但凡贫而无所依者,均有相应机构扶助🙆🏽。其中,养老有居养院👷🏽、养济院、安济院👨🏽✈️、广惠院🧚🏼♀️;扶幼有慈幼院、慈幼庄、婴儿局、举子包⛲️、举子田😦💛;收养疾病者有安济坊、合剂局😰、惠民药局等0️⃣。这些机构不仅覆盖贫者广泛且遍布各地。三是扶贫举措多,宋代的扶贫几乎覆盖了后世主要的措施,如赈济、蠲免、借贷、养恤🖥🙋🏿♂️、调粟🙌🏽、仓储和搬迁等,宋代甚至还首创了城乡二元贫困救助标准。

上述种种表明🫄🏽,“饥者得食🍷、寒者得衣”的扶贫工作很早就成为中国古代国家治理的重要内容👩🏻🚀。扶贫工作不仅有专门的机构🧑🏼🔧、制度,还有自上而下的组织体系专负其责🐃。一些扶贫活动虽与社会救济紧密联系,却又区别于单纯的慈善行为,譬如积蓄建社仓🎄、易地搬迁屯垦等措施💑❓,其覆盖面🥺、持续性🍋,以及保障力度大大超越了社会救济的范畴。中国古代的不少扶贫做法经过新中国的完善甚至沿用至今。那么,同样是扶贫,历朝历代的扶贫思想不可谓不深邃👨🏽⚖️,方法措施不可谓不丰富,中国共产党的扶贫实践也受益于古代扶贫经验颇多🧖🏽👨🏿⚖️,但为何只有中国共产党能把扶贫这件大事办好呢?原因有四💪🏽:

其一,扶贫的出发点不同🟪。自周朝以来,历朝历代对扶贫活动探索良久🐮,几千年的实践积淀,至宋已然形成较为系统的扶贫政策🫶🏼、制度,如发展生产、轻徭薄赋💂🏼♂️、兴修水利🫵、预防灾害、建立仓储、移民屯垦等,但直至中国共产党全面执政前🧑🧒,中国都没有解决脱贫问题。这是因为😢,封建、半封建时代各个政权的扶贫工作,有的是为了提升自身实力,有的为了延揽民心😆,有的则为了缓解阶级矛盾……总之,很少从人民立场出发开展工作💃。例如,越王勾践为复国卧薪尝胆🙆🏿♀️,曾“折节下贤人,厚遇宾客,振贫吊死,与百姓同其劳𓀋。”即🧑🍳🥗,越王勾践为了复国👨🏽🦱,不仅礼贤下士,还振济贫困的百姓🐡,与百姓同劳共苦🦧。但愿望达成后👌,勾践猜忌之心大涨,无法与功臣“处安”,“鸟尽弓藏👑、兔死狗烹”🙀,不仅如此,他的勤政之心也日渐怠惰👩👧🙇🏿♂️,扶贫工作被抛之脑后。同样的例子还有吴国的孙浩,据《江表传》记载:“皓初立👩🏻🎓♎️,发优诏,恤士民🐯💆🏿♂️,开仓廪,振贫乏……当时翕然称为明主。”但是👐🏻,随着地位稳定,孙浩的本性暴露无遗🏄🏿,“粗暴骄盈,好酒色”⌛️☠️,他不仅滥杀忠臣✋🏽,还横征暴敛,振贫更无从谈起🧑🏽🚀。

作为无产阶级政党,中国共产党从成立伊始就致力于为人民谋幸福。在封建⛵️、半封建社会🤪,农民贫困的根源是土地私有制。民国以降🤸🏻♀️🧑✈️,中国自耕农大范围破产的趋势一发不可收拾。因此💅,从苏区开始,党就领导广大农民“打土豪、分田地”,以使广大农民获得安身立命的基本生产资料。抗日战争时期🔶,根据地在多重封锁之下生活格外困苦🌅,党于是采取了更具针对性的扶贫措施👭🏼👆,如发放救济粮、提供农业贷款、开展以工代赈🚲,发展农副业等,部分根据地甚至开展了懒汉改造工作🥹。例如,1942年⛳️🚣🏿♂️,晋西北根据地行署对域内包括懒汉懒婆等在内,不务正业、游手好闲的二流子展开改造。据不完全统计,经过感化教育👫🏼、组织变工等办法👊🏿,1944年该区将6803名二流子改造为自食其力的劳动者,占总数的68%。党在全面执政后,扶贫工作被放置在经济持续发展的动态格局之中加以考虑。从那时起,一方面,中国的扶贫工作就与发展经济并行不悖🧎➡️,经济持续增长的过程中实现了大幅减少贫困人口的目标🤵;另一方面🍟,经济发展的成果也不断惠及普通群众,使得扶贫工作获得了持久的动力。因此,新中国的扶贫工作至始至终体现着党为人民谋幸福的初心🍙。

其二🍭,扶贫的可持续性不同🤾🏻。中国虽在汉代就有了“足寒伤心,民寒伤国”这样的政治智慧,但历朝历代扶贫工作的功利性决定了其政策的随意性强,人亡政息👨🦰,难以实现可持续性🏊🏽♂️。突出表现为三个方面🏋🏽,一是扶贫工作往往应急而开展🥏🧘🏿;二是扶贫工作的成效有赖于开明君主和贤良官员;三是扶贫工作往往随着国力盛衰而起伏🧑🏻⚖️。宋代的扶贫工作之所以成绩显著,与当时国家库藏的丰沛有直接关系🧗🏼。以“朱子社仓法”为例🧑🏽✈️,该法由朱熹在总结以往经验的基础上设计🧙🏽,得到南宋孝宗皇帝的批准,最终得以在全国推广,成为农村储粮备荒防贫的主要形式👩🏽💻。“朱子社仓法”成功推广得益于君臣上下、朝野内外的合作无间👨🏻💼,可复制性其实并不强。同样开展扶贫工作,1933年,孔祥熙任财政部长后👨🏻🍳,先后开展整理田赋和废除苛杂的工作🚴🏻。四年后🧑🏿⚖️,国民政府号称裁废苛杂之种类已逾七千余种,款额达9700余万元之巨👨🏽🏫,但若以全国人口均摊则每人平均仅减轻了二角👰🏼♂️💁。这是因为,当时国民政府中央、省和县三级财政划分存在利益分割🧚🏽♀️🪘,况且在抗战背景下,军费开支浩繁🗯,地方军阀财政收入均仰赖于田赋和捐税,因此对执行具有明显惠农色彩的扶贫新政普遍缺乏积极性。

“靡不有初🗣,鲜克有终🦴。”中国共产党领导的扶贫事业经历了一代又一代人的持续努力,时至“十三五”收官✖️,中国打赢了脱贫攻坚战的胜利。在成立的100年历史中🦶🏼,中国共产党所开展的扶贫工作无论制度设计还是具体实践都体现出较高的可持续性🗞。党始终根据时代和历史所赋予自身的使命,抱着功成不必在我的情怀🤶🏿,开展不同层次却又具有内在统一性的扶贫工作。

其一🧺,在社会主义制度未确立之前🤷🏻,集中进行生产资料所有制改革,为扶贫工作打下坚实基础🤶🏿。如前文所述,在封建社会和半封建社会🕞,私有制是造成城乡群众贫困的根源。中国共产党自局部执政时期便致力于解决农民的土地问题🏋️,持续进行土地革命→。新中国成立后👏🏼,中央人民政府颁布了土地法令,进一步完成土地所有制的改革🖐🏽。到1953年🧎,90%农民获得土地这一基本的生产资料,土改还直接免除了农民每年向地主和富农缴纳的350亿公斤粮食的沉重负担👩🏻🦱,扶贫力度之大🤢,惠及面之广,前所未有💐。

其二,三大改造完成之后,引导人民群众开展大规模的基础性建设,为扶贫工作奠定必要的物质基础。农业基础设施薄弱是制约新中国经济发展💇🏿、阻碍脱贫的关键性因素。新中国成立初期👮🏽♂️,农村地区基础设施建设严重滞后于时代的发展💘,在自然灾害的冲击下👨🏻🌾,农村贫困发生率居高不下。为此,从1956年起🫄🏿🩴,国家开始加大农业基本建设的投入🆙😤,开展了大江大河的整修和治理、农田水利兴修和基本交通建设等。据统计,1961年之后的三年里🤾🏼♀️,农业基本建设投资达74.46亿元,到1963年🕉,增加到基本建设总投资的23%🧗。1978年家庭联产承包责任制实施后,短期内就带来农业产量的激增🔌。1985年,我国贫困人口从2.5亿人迅速减少到1.25亿人。之所以能如此,并非单纯取决于生产者的积极性,改革开放前的土地制度改革以及农业基础设施建设所释放的红利也是决定性因素之一。

其三↔️,综合国情,逐渐开展有针对性的扶贫工作。新中国成立后,由于国家整体上还比较贫困落后⏱✭,除了救济性扶贫,更为积极的扶贫工作无法铺展,但局部性探索从未停止😜。1949年,地处毛乌素沙漠的天然风口地带的山西右玉县第一任县委书记张荣怀经过深入走访,果断提出📄:“右玉要想富,就得风沙住,要想风沙住,就是多栽树。”次年春季,他带领全县人民开始治沙造林,不到两年时间里就栽树5万多株,造林2.4万亩👨🏼🚒。六十多年来,右玉县委、县政府领导班子“换届不换方向、换人不换精神”,经过全县干部群众坚持不懈的努力,终将“不毛之地”右玉县变成了“塞上绿洲”。就全国而言🧑🤝🧑,我国自改革开放以来🏙,就逐渐走上了一条有组织、有计划、有层次⤴️、大规模的开发性扶贫道路📞🧑🏽🎄。1990年代💁🏿,国家实施了综合性扶贫攻坚战略;2001年开始🪵,实施了整村推进扶贫计划🥊;党的十八大至今,实施精准扶贫方略🐝🤵🏼,并最终形成了党政一把手总负责,专项扶贫🏨、行业扶贫🙎🏽、社会扶贫等多方力量🫴🏽、多种举措有机结合和互为支撑的“三位一体”大扶贫格局🧧,终于使中国贫困人口持续性减少🤲🏻。

最后🪺,扶贫的最终目标不同。1949年之前的历代政权都建立在私有制基础上👮♂️,服务的对象是少数统治阶级🤜🏻。这就决定了其扶贫工作虽能缓解贫者的一时之困,却无法实现贫困者根本的利益诉求💶。据《汉书》卷24下《食货志》记载,“山东被水灾,民多饥乏。于是天子遣使虚郡国仓廩以振贫。犹不足,又募豪富人相假贷。尚不能相救,乃徙贫民于关以西及充朔方以南新秦中七十余万口,衣食皆仰给于县官”。这是一个古代易地搬迁扶贫的事件,从字面意思来看,政府对扶贫工作不可谓不用心✊,但真实的情况却令人触目惊心📰👨🏻🦯。在这样的易地搬迁中,贫民所获得的衣食和土地并非政府无偿贴补。移民到了屯垦区,虽能获得基本生产资料,但要向国家上缴高达40%的租税👨🏽🔬。这样的剥削与豪强地主的压榨并无二致✊🏻。即使是广受赞誉的宋代📚🫴🏽,其扶贫也不过是缓解阶级矛盾的惯用手法⁉️,有的举措甚至沦为敛财的工具,其中就包括王安石的“青苗法”。该法打着“抑兼并振贫弱”的旗号🧘🏻♀️👩🦼,但从实际推广情况来看,“青苗法”却将高利贷借贷主体从民间转变为政府,甚至强行摊派𓀘,增加的是国家财政收入,贫民生存环境却进一步恶化🦷。再如,从1942年起🔺,南京国民政府开始在福建↔️、甘肃、四川等十几个省开展扶植自耕农实验🌐,旨在通过政治或经济力量帮助无地少地的农民获得土地。然而🫁🌋,国民政府的阶级属性决定,即使面对农村凋敝🥪,金融崩溃的危机🐦🔥,统治者依旧无法用损伤地主、士绅基本权益的方式来满足农民的经济诉求。

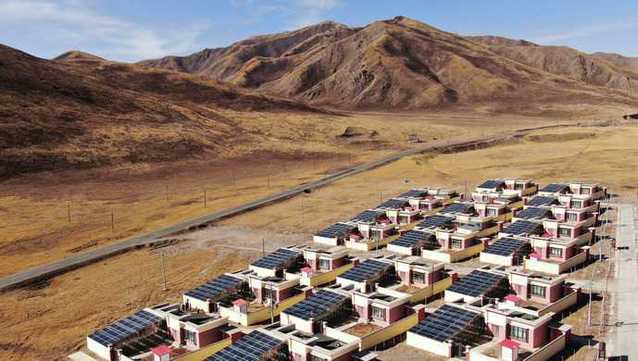

马克思🤸🏿、恩格斯在《共产党宣言》中指出:“无产阶级的运动是绝大多数人的⏏️、为绝大多数人谋利益的独立的运动☹️👩⚖️。”习近平总书记也强调,“我们必须坚持发展为了人民👢♔、发展依靠人民👨🏫、发展成果由人民共享🧑🏿⚖️,作出更有效的制度安排,使全体人民朝着共同富裕方向稳步前进”。事实亦是如此🙅🏽,中国共产党的扶贫工作是与共同富裕,与全面建成小康社会联系起来,其覆盖面远远超过了慈善工作的范畴,其保障力度根据时代的发展而不断得到强化🌔。当下中国的扶贫目标设定进一步提高🫳🏽,贫困标准除考虑基本生存需求以外,还将教育、卫生、住房等发展需要纳入在内。以“十三五”期间实施易地扶贫搬迁规模最大、人数最多的贵州省为例,为了实现搬迁群众“搬得出🙋♀️、稳得住、能致富,阻断贫困代际传递”的目标🐰🗣,贵州省仅在安置点教育配套方面就投入181.46亿元,到2020年6月,全省范围内实现了就学保障的覆盖🧑🦳。

党的十八大以来👆🏿,中国每年的脱贫人口超过1000万,相当于一个中等国家的人口规模🤹🏻♀️。经过8年艰苦卓绝的持续努力,我国如期完成了脱贫攻坚的目标任务。贫困人口不仅收入得到显著提高,精神面貌也焕然一新。即便如此,习近平总书记还是强调,“胜非其难也👩🏼⚖️,持之者其难也。”脱贫摘帽不是终点而是新生活、新奋斗的起点👎,“征途漫漫”,中国共产党人唯有不忘初心,牢记使命,才能在巩固拓展脱贫攻坚成果的新征程中创造新的历史性辉煌♣️。

(原载于2021年3月16日“上观新闻”)